最新の記事

ブリヂストン美術館がカイユボットの《イエールの平原》を新所蔵&展示

ブリヂストン美術館がカイユボットの《イエールの平原》を新所蔵&展示

ランダム表示

- 2015年2月 (2)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年3月 (1)

- 2013年12月 (3)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年8月 (2)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (3)

- 2012年9月 (3)

- 2012年4月 (1)

- 2012年2月 (2)

- 2011年10月 (4)

- 2011年9月 (5)

- 2011年8月 (5)

- 2011年7月 (8)

- 2011年4月 (2)

- 2011年2月 (1)

- 2010年12月 (2)

- 2010年10月 (3)

- 2010年9月 (4)

- 2010年8月 (2)

- 2010年7月 (5)

- 2010年6月 (6)

- 2009年11月 (1)

- 2009年6月 (30)

- 2009年3月 (1)

- 2009年2月 (4)

- 2009年1月 (6)

- 2008年12月 (6)

- 2008年11月 (6)

- 2008年10月 (12)

- 2008年9月 (1)

- 2008年7月 (1)

- 2008年6月 (11)

- 2008年5月 (3)

- 2008年3月 (9)

- 2008年2月 (2)

- 2008年1月 (8)

- 2007年12月 (1)

- 2007年11月 (4)

- 2007年9月 (9)

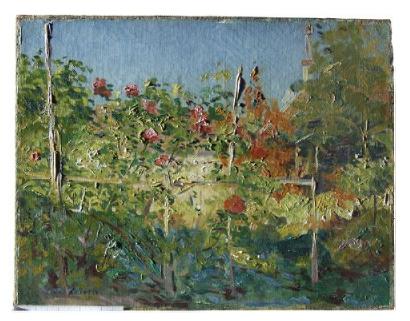

戸外から運んだ装置の跡がついている作品 「トゥルーヴィルの庭」

1882 年 カンヴァスに油彩 27.5×35.5cm

作品概要はこちら

こちらは斜光にあてたこの作品。

絵の具の盛り上がりがよりはっきり分かります。

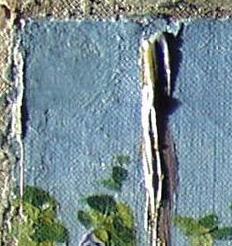

そして、その左上の部分をクローズアップしたのがこちら。

お!明らかにここだけ違っています。

そして紫外線に当てて調査したものがこちら。

四隅に絵の具を加えたあとが残っています。

ここにスペーサーを刺して、戸外からこの作品を運んだのですね〜。

————————————————-

【図録解説】

「光を描く印象派展−美術館が解いた謎−」展覧会図録P84より

————————————————-

以下は「公式の調査報告サイト」を翻訳したものです。

詳細図はここに載せていませんのでリンク先をご確認ください。

(間違いがありましたらどうぞご指摘くださいmm)

————————————————-

この小さな作品では、カイユボットは標準的なF5というサイズのキャンバスを使用している。すでに下塗りがされて売られているこのサイズのキャンバスをカイユボットはよく使用した。(参照:「ノルマン風の田舎の家」「ジル・ブラス紙を持つ男 」「イエールの庭園の角」「マルリーの給水設備」「机上のにんにくのかけらとナイフ」)

画家は美しい庭の風景を、習作を描かずに描いたように見える。

いくつもの絵の具の点と短い波形の線で画面を埋め尽くす前に、いくつかの平塗りとと下塗りを広く塗ることがカイユボットの唯一の「方針」だった。

カイユボットはこのプロセスを勢いよくおこなった。

最初の下塗りが乾いた後、彼は主にウェットインウェットの画法で描いた。それによってこの作品が少ない工程でで描かれたということを仮定することが出来る。(詳細図10,11)

素早く、ダイレクトに描くことはこの作品がモチーフの前で描かれたことを示している。

確かに、戸外で描かれる絵画の典型的な補助具の跡を画面上に発見した。

すべての四隅にある穴と円形のくぼみがある。これはスペーサー(空間を作るための器具)の使用によってできたものだ。([Guillaumin, WRM Dep. FC 749; Bomford 1990, p. 178]参照)(詳細図12)。

その器具は、金属の釘が両外側についている小さな丸い木で出来たものだ。2つ描いたばかりの絵に、これらのスペーサーを角に刺し、別々に離しながら向かい合わせにして安全に運ぶことができた。( [Winsor & Newton 1896, p. 117]参照)

この作品の場合は、充填とレタッチによってこれらの痕跡が隠されているため、今日ではこれらを探さなければわからない。

詳細図2:F5のスタンプが押されている裏面。

詳細図3:斜光をあてた様子

詳細図4:透過光線写真

詳細図5:紫外線写真

詳細図6:X線写真

詳細図7:顕微鏡で見るサイン詳細(1目盛=1mm)

詳細図8:中央下部。絵の具の層が緑色の一部かすれた下塗りと混在している。

詳細図9:顕微鏡で見る、下地と支柱を描いた紫色の下描き。(1目盛=1mm)

詳細図10:顕微鏡で見るウェット・イン・ウェットの様子(1目盛=1mm)

詳細図11:顕微鏡で見るバラの花びら部分の赤い絵の具の固まり。(1目盛=1mm)

詳細図12:顕微鏡で見る作品左下隅の詳細。スペーサー(上)を絵の具が乾いていないうち差したため、円形の跡がついたのだろう。(1目盛=1mm)

For this small painting, Caillebotte used a standard F5 size canvas, a format he often employed, commercially preprimed in white [Berhaut 1994, no. 163, no. 152, no. 38, no. 30, no. 556 ff]. The artist painted the idyllic garden scenery apparently without any preliminary drawing. His only orientation was a few brush-strokes and broader areas of underpainting, before he filled in the picture with countless dabs of paint and short wavy lines. Caillebotte went about this process briskly. After the first underpainting had dried, he worked predominantly wet-in-wet, so that we can assume the picture was completed in just a few sessions (figs. 10, 11). The quick work and the directness of the depiction suggest that the picture was painted in the presence of the motif. Indeed we find on the picture traces of a typical aid to plein air painting. Thus in all four corners there are pinholes and circular depressions, which could be due to the use of spacers [cf. Guillaumin, WRM Dep. FC 749; Bomford 1990, p. 178] (fig. 12). These were small round blocks of wood with metal spikes on both sides: two freshly painted pictures could be safely transported face-to-face when these spacers were stuck into the corners of each to keep them apart [cf. Winsor & Newton 1896, p. 117]. In the present case, attempts were later made to hide these traces by filling and retouching, so that today one has to look for them.

Fig. 2:Verso with standard-format stamp 5 F

Fig. 3:Raking light

Fig. 4:Transmitted light

Fig. 5:UV fluorescence

Fig. 6:X-ray

Fig. 7:Detail, signature, microscopic photograph, (M = 1 mm)

Fig. 8:Detail, bottom centre, where the paint layer is flanking the green, partly abraded underpainting is visible

Fig. 9:Areas where the ground is visible, and violet underpainting line to mark out the espalier, microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 10:Wet-in-wet applications, microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 11:Red lake in the area of the rose petals, microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 12:Detail, bottom left-hand corner of picture, circular impressions in the fresh paint probably result from the use of commercial spacers (see above), microscopic photograph (M = 1 mm)

チューブ入り絵の具の登場によって描くことができた鮮やかな色彩 「ジェンヌヴィリエの平野、黄色い野原」

1884 年 カンヴァスに油彩 54.5×65.4cm

作品概要はこちら

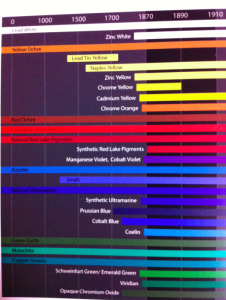

展覧会に展示されていた色材の発展チャート(下画像)によると、

1870年頃になって、飛躍的に色数が増えていきました。

チューブ入り絵の具が開発されたり、戸外製作用の様々な道具が開発されたり、平筆がでてくるなど、19世紀になって画家の使うための道具は非常に発展していったのだそうです。

そうなると、まぁこの作品に限らずですけど

下塗りの平筆と、塗ったというよりは「置かれた」といったほうがいいかもしれない大胆な筆致、

平原の鮮やかなグリーンとイエロー、そしてオレンジ色、

これらは19世紀でないと描けなかった作品かもしれないですね。

1870年代になって数が増えただけでなく、

かつては高価だった青色などももっと安価に、簡単に手に入るようにになったのでしょうね。

カイユボットのすてきな青みがかった色だって、この時代でなければ描かれなかったのかもなぁヘ(´ω`)ゞ

もっと古い時代から絵の具や画材が発展していたら

絵画の流れもまた違ったものになっていたかも。

そして、絵の具も少なく、持ちも悪く、少ない種類の筆で描いていた

ずっと昔の画家たちにも感心しちゃいますね。

+ + +

さて、この作品は、空の面、遠景の木々の面、緑の面、黄色の面、オレンジの面、と

いくつかのエリアに簡単に分割することができます。

セザンヌは自然を「筒、球、円錐」として捉えて絵を描いていましたが、

カイユボットも遠近法だけでなく、このように「自然を幾何学的な形に捉える」のがきっと好きだったのでしょう。

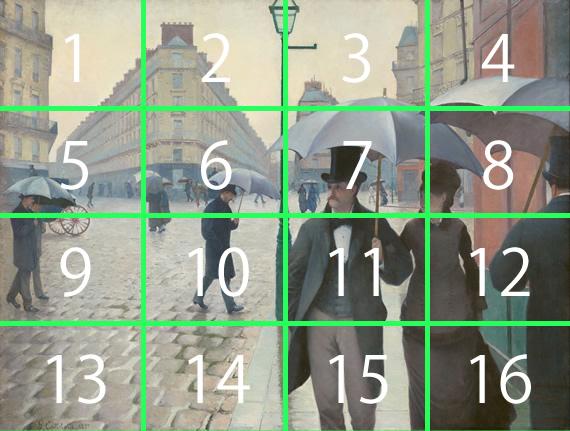

それは彼の代表作「パリの通り、雨」から一貫してカイユボットの中に根付いているものだと思います。

————————————————-

【図録解説】

「光を描く印象派展−美術館が解いた謎−」展覧会図録P66より

————————————————-

以下は「公式の調査報告サイト」を翻訳したものです。

(間違いがありましたらどうぞご指摘くださいmm)

詳細図はここに載せていませんのでリンク先をご確認ください。

————————————————-

カイユボットは標準的なF15サイズ (54.0 x 65.0 cm) のカンヴァスを好んで使用しており、この「ジェンヌヴィリエの平野、黄色い野原」もそうである。

全部で500以上からなる作品のうち、100作品以上はこのサイズのカンヴァスを選んでいるのだ。[Lewerentz 2008, pp. 274-275]

あらかじめオフホワイトで下塗りされたカンヴァスは画材屋デビュのもので、カイユボットはその画材屋をよく利用していた。[参照: Caillebotte WRM Dep. 828, WRM Dep. FC 727, WRM Dep. FC 689, WRM Dep. 622]

裏張りがなされているが、紫外線撮影によってここでカンヴァス裏の画材屋のステンシルの銘を明らかにすることができる。(図6)

カイユボットの他の作品でよりはっきり確認することができるように、この作品でも木炭とブラシペイントの2段階の地塗りがされた証拠がみつかった。

[参照: Caillebotte WRM Dep. 828, WRM Dep. FC 706, WRM Dep. 447, WRM Dep. 622] (図12)

その後、その作品はウェット-イン-ウェットだけでなくウェット-オン-ドライの技法で、主に短いストロークとはたいたような快活な筆致で描かれた。

作品の表面は2,3の工程で繰り返し塗られ、徐々に覆われていき、作品前面はますます厚塗りになった。

ダークグリーンで描かれたサインと制作年は最後のカラーハイライトと同じ色で同時に描かれたようにみえる。(図7)

この作品が戸外で描かれたという重要な証拠が、作品下端に確認できる。残念なことに修正されているが、当時よく戸外で使用される種類のイーゼルで固定されていた、絵の具が塗られていない小さな部分である。

[vgl. Caillebotte WRM Dep. 622, WRM Dep. FC 828, WRM Dep. FC 727, WRM Dep. FC 689](図10)

詳細図2:裏打ちされている作品裏面

詳細図3:斜光をあてた様子

詳細図4:透過光線写真

詳細図5:紫外線写真

詳細図6:裏面紫外線写真。画材屋デュビュのステンシルがうっすら認識できる。

詳細図7:サイン詳細

詳細図8:生き生きとした絵筆。下の白地が適当に残ったままだ。

詳細図9:ウェット・イン・ウェットやウェット・オン・ドライで描かれた花畑部分詳細。

詳細図10:作品下部詳細。入射光線と顕微鏡でみたリタッチされた箇所。(1目盛=1mm)それは屋外用イーゼルで固定されていたためにできたのであろう。

詳細図11:顕微鏡で見る、黄色から赤茶色のわずかな混合物があるオフホワイトの下地。(1目盛=1mm)

詳細図12:顕微鏡で見る青灰色の下塗りと事前に描いた木炭のスケッチと思われるものの跡。(1目盛=1mm)

Caillebotte had a particular predilection for pictures in the standard Figure 15 (54.0 x 65.0 cm) format, and this painting Gennevilliers Plain, Yellow Fields, is one such. He chose this format for more than a hundred pictures out of a total output comprising more than 500 works [Lewerentz 2008, pp. 274-275]. The canvas, pre-primed in off-white, came from the art-supply dealer Dubus, whom Caillebotte frequently patronized [cf. Caillebotte WRM Dep. 828, WRM Dep. FC 727, WRM Dep. FC 689, WRM Dep. 622]. In spite of the canvas’s being lined, it was possible here to use UV fluorescence to reveal the dealer’s stencilled inscription on the canvas verso (fig. 6). As has been possible to establish far more clearly in Caillebotte’s other pictures, this one too shows evidence of a two-stage underdrawing in charcoal and in brush-and-paint. [cf. Caillebotte WRM Dep. 828, WRM Dep. FC 706, WRM Dep. 447, WRM Dep. 622] (fig. 12). The actual painting was then executed with lively brushwork predominantly in short strokes and dabs, wet-in-wet, but also wet-on-dry. The surface of the picture was gradually covered in repeated applications of paint spread over two to three sessions, during which process the foreground became increasingly impasto (figs. 3, 4). The autograph signature and date in dark-green paint seem to have been applied at the same time as the final colour highlights and in an identical colour (fig. 7). An important pointer to the picture’s having been painted in the open air is to be found on its bottom edge, where a (now unfortunately retouched) unpainted patch points to the painting’s having been fastened to a field-easel of the sort then usual for plein air painting [vgl. Caillebotte WRM Dep. 622, WRM Dep. FC 828, WRM Dep. FC 727, WRM Dep. FC 689] (fig. 10).

Fig. 2:Verso, lined

Fig. 3:Raking light

Fig. 4:Transmitted light

Fig. 5:UV fluorescence

Fig. 6:UV fluorescence of verso with detail of the sketchily discernible dealer’s stencil “DUBUS”

Fig. 7:Detail, signature

Fig. 8:Detail, brisk painting method with places where the white ground has been left free

Fig. 9:Detail, flower field, with wet-in-wet and wet-on-dry paint applications

Fig. 10:Detail of the bottom edge of the picture, retouched unpainted patch in incident light and beneath the microscopic photograph (M = 1 mm), which presumably derives from the picture’s having been fastened to a field-easel

Fig. 11:Off-white ground with slight admixture of yellow to red-ochre pigment, microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 12:Blue-grey brush underdrawing and remains of what appears to be a previous charcoal sketch, microscopic photograph (M = 1 mm)

当時の人が驚いた色彩感覚で描かれた 「コロンブの丘」

1884 年 カンヴァスに油彩 60.2×73.3cm

作品概要はこちら

「(ドービニーの)《花咲く果樹のある草原》と比べると、当時の人々が印象派の作品に驚愕し、当惑させられた理由が理解できる」

これはこの作品の解説の一文ですが、残念ながら私たちはそれを忠実に理解することは難しいでしょう。

現在この世界は光にも色にもあふれているし、もっとどぎついものもたくさんあります。

光が色々な色を含んでいることを知っていますし

丘がピンク色にみえることがあることだって分かっています。

特に外国に行くと土がピンク味を帯びていることはきっとあるでしょう。

そして画家が何をどのような色で描こうがそれほどたいしたことではないのですから。

逆にどうして丘をピンクで描いてはいけなかったのでしょう?

+ + +

例えば日本では、太陽は赤い色で描かれます。虹は七色と決まっています。

しかし実際日中の太陽は赤いかというとむしろ白いし、

外国では虹の色数はそれよりも少ない数だといわれています。

私たちが白い太陽が照りつけ、3色の虹が架かっている絵をみたらきっと「あれ?」と思うでしょう。

その「?」の気持ちが「???????????????→怒」になったのが

当時の印象派に対する大衆の感覚なのかも。

影は黒。土は茶色、木々の色は落ち着いて。

筆致は丁寧に。画面の隅々まで気を配り、習作も描き念入りに。

そして主題にはヒエラルキーが。

んー、この時代は絵画とはこうあるべきだという決まりがものすごくあったわけです。

この「コロンブの丘」は画面や印刷物で見るよりも、もっと色が派手で、

とくに緑の丘の部分は「塗ったくってある」という印象さえ受けました。

そして作品がドービニーのものより少し大きいことも、

筆が雑な感じをより与えたかも知れません。

保守的な人には受け入れがたい作品だったでしょう。

絵画の流れの中で、いくつかの流行遅れな作風ができたり

異端な画家が現れたことはあっても

こんなに大衆の感覚がひっくり返るようなことってなかったんじゃないでしょうか。

こうしてカイユボットとドービニーと比べてみても

そんなに怒ることないじゃないって思っちゃいますけどね。

アンテナ感度低いかな・・・汗

+ + +

カイユボットがこの作品を描いた1884年頃、

後期印象派、新印象派も台頭し、

他の印象派の画家たちも自分たちの新たなステージに進んでいきました。

その中でカイユボットは逆にこの「コロンブの丘」のように「印象主義的」な作品を描くことが多くなっていきました。

————————————————-

【図録解説】

「光を描く印象派展−美術館が解いた謎−」展覧会図録P44より

————————————————-

以下は「公式の調査報告サイト」を翻訳したものです。

(間違いがありましたらどうぞご指摘くださいmm)

詳細図はここに載せていませんのでリンク先をご確認ください。

作品スペックなどはまた後ほどまとめて。

————————————————-

「コロンブの丘」は1884年に描かれたプティジャンヌヴィリエ近くの戸外の景色の習作のひとつだ。

[Berhaut 1994, p. 182-183, 参照: Caillebotte WRM Dep. FC 561]

カイユボットは標準的なF20サイズの、あらかじめ白く下塗りをほどこされたカンヴァスを使用している。

裏面にある販売元のステンシルによると、彼はカンヴァスをパリの画材店「デュビュス」で購入していたようである。

[参照: Caillebotte WRM Dep. 828, WRM Dep. FC 561, WRM Dep. FC 689, WRM Dep. 622] (図2)

カイユボットは下描きをせず、モチーフの広いエリアに幅の広いブラシストロークで勢いよく色を塗った。

そして、激しいブラシワークから考えると、制作を続行する前にこの色の地塗りを完全に乾かしたのだろう。

その激しいブラシワークは作品の多くの箇所で見ることができ、また制作後半ではいくつかの箇所で、例えば画面左手前のように、ブラシワークを(それまで絵画常識であるの丁寧な筆致と違って)著しく「逸脱」させているようだ。 (図3, 8, 10)

緑の野原が灰ピンク色で地塗りされているように、色の中にも「脱線」が見られる。(図11)

このことはカイユボットが制作の過程でこの部分を変更したのだということを示している。

下描きの後の仕上げは、おそらくウェット・イン・ウェット、ウェット・オン・ドライといった2、3の過程を経たのだろう。

すでにカイユボットの他の作品の中でわかってるように、この作品も戸外で描かれた可能性がある。

例えば下端中央の屋外用イーゼルの留め具装置の使われた部分には絵の具が塗られていないのだ。

[Lewerentz 2008, p. 278-279, 282] (図9)

また、縁にはまだ絵の具が乾いていないときにカンヴァスを不注意に扱ったと思われるような跡や別の作品の絵の具が残っている。(図10)

右下の黒いサインはベローによってスタンプだと分類されていたが、より詳細な研究によってこれはスタンプではなく、手で書かれたものだということが判明した。[Berhaut 1994, p. 182]

たとえそうであってもカイユボット自身の手によるものではない。(図6)

おそらく弟マルシャルか遺言執行人のルノワールの手によるもので、彼らはカイユボットの死後、いくつもの画家の絵にサインを施したのだ。

[Berhaut 1994, p. 60, 参照: Caillebotte WRM Dep. FC 689, WRM Dep. 622, WRM Dep. 828]

詳細図2:(小画像上)裏面にある画材屋デュビュのマーク。(小画像下)下枠の粘着紙を一部はがした様子。赤外線で見ると文字が書かれていたことがわかる(モノクロ画像)。

詳細図3:斜光をあてた様子

詳細図4:透過光線写真

詳細図5:紫外線写真

詳細図6:精密顕微鏡によるサイン詳細。(1目盛=1mm)

詳細図7:斜光をあてた様子の詳細。丘の頂上部分の筆運びが識別できる。

詳細図8:斜光をあてた様子の詳細。下塗りの厚塗りで短いタッチのブラシストロークの質感が、上から塗った絵の具層を通してわかる。それは上の絵の具層からみると、リズムや方向が所々でかなり逸脱している。

詳細図9:作品下部の詳細。絵の具が塗られていない部分はおそらくイーゼルの留め具に固定されていたのだろう。

詳細図10:(左:斜光をあてた様子の詳細)作品が乾く前に不注意に取り扱った、押されて出来た縦線がついた部分。(右:入射光をあてた様子の詳細)変わった形の青い絵の具の付着

詳細図11:手前草地の中にピンク色の下地が見える。顕微鏡写真(1目盛=1mm)

詳細図12:丘頂上の白い厚塗り部分にみられるウェット・イン・ウェットの混色の様子。顕微鏡写真(1目盛=1mm)

詳細図13:顕微鏡写真でみる空の白い厚塗り部分。ニスの下にダークグレーの土がついている。(1目盛=1mm)

The painting of The Hillside at Colombes is one of a series of landscape studies of the open fields near Petit Gennevilliers which Caillebotte painted in 1884 [Berhaut 1994, p. 182-183, cf. Caillebotte WRM Dep. FC 561].

The artist used a canvas pre-primed in white in the standard F 20 size.

According to a dealer’s stencil verso he acquired the canvas from the Parisian art-supply store Dubus [cf. Caillebotte WRM Dep. 828, WRM Dep. FC 561, WRM Dep. FC 689, WRM Dep. 622] (fig. 2).

Without any underdrawing, Caillebotte laid in the broad areas of the motif briskly in broad brush strokes.

Before he continued with his painting, he appears to have let this underpainting in colour dry out completely, as evidenced by the often vigorous brushwork which is apparent through the visible painting in many places, in some places deviating markedly from the latter, as for example in the left foreground (figs 3, 8, 10).

There are also deviations in the coloration: thus the green fields are underpainted in greyish-pink (fig. 11).

This suggests that Caillebotte made corrections in this area of the picture during the painting process.

The paint applications following the underpainting were probably executed in two or three sessions, both wet-in-wet and wet-on-dry.

As already observed in other paintings by Caillebotte, the present picture too provides clues to its having possibly been painted in the open air: in the middle of the bottom edge, for example, there is a small unpainted area typically resulting from the fastening device of a field easel [Lewerentz 2008, p. 278-279, 282] (fig. 9).

Also, there are on the edges pressure marks and traces of paint which do not belong in this picture, suggesting careless handling of the canvas while the paint was still wet (fig. 10).

The black signature in the bottom right-hand corner is classified by Berhaut as a stamp [Berhaut 1994, p. 182].

However closer inspection reveals it to be no such thing, but rather a manually applied inscription (fig. 6).

Even so, it cannot be positively identified as Caillebotte’s own handwriting, and may be due to his brother Martial or his executor Auguste Renoir, who both signed many of the artist’s paintings after his death [Berhaut 1994, p. 60, cf. Caillebotte WRM Dep. FC 689, WRM Dep. 622, WRM Dep. 828].

Fig. 2:Verso with detail of the Dubus dealer’s mark (inset, top) and details of the turnover edge at the bottom after the partial removal of the adhesive paper (inset, bottom). Under infra-red the b/w picture reveals an indecipherable inscription

Fig. 3:Raking light

Fig. 4:Transmitted light

Fig. 5:UV fluorescence

Fig. 6:Details of the signature, top microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 7:Detail under raking light, clearly discernible brushwork in the region of the crown of the hill

Fig. 8:Detail under raking light: the texture of short impasto brushstrokes of the underpainting is visible through the upper layers of the paint, in places deviating significantly from the latter in rhythm and orientation

Fig. 9:Detail, bottom edge, showing an unpainted patch probably due to the fastening of the picture to a field easel

Fig. 10:Details of the peripheral regions with evidence of careless handling of the painting while it was still wet: vertical pressure mark (left, under raking light) and strange splashes of blue paint (right, under incident light)

Fig. 11:Pink underpainting in the area of the green field in the foreground, microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 12:Wet-in-wet blend in a white impasto area in the region of the crown of the hill, microscopic photograph (M = 1 mm)

Fig. 13:White impasto area in the sky with dark-grey remains of dirt beneath the varnish, microscopic photograph (M = 1 mm)

なんか長くなっちゃったよ。

実際にあった建物を描いたカイユボット(とサロン派)

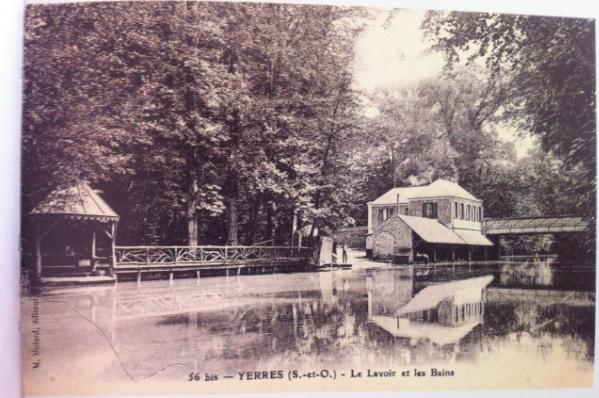

この写真はいつもののかは分かりませんが、カイユボット家の別荘の近くの様子です。

Book10に載っているので、良かったら見てみてください。

なんと、ここに写っている建物がカイユボットの作品にも描かれているのだそうですよ。

[イエール川のカヌー] c1877-78年

作品奥の黄色い建物とグレーの橋が、写真右手のウォーターハウスと橋。

[釣り] 1878年

ちょっと分かりづらいですが、木々の中にある三角のオレンジ味がかったものが、写真左手のあずまやの屋根

なんだそうです!

この写真と作品はまったく同じ時代のものではないかもしれませんが、

もし建て直されたにせよ、カイユボットがそこにあった建物を自分の作品にそのまま描いたということが分かりますね。

—

当時のサロン派の人々や保守的な人々は印象派の絵画を

「理想化されていない絵なんて・・・」と格下に思っていたようです。

私は今までその話を聞いても「なんだかなぁ」としか思っていなかったのですが

この写真とカイユボットの作品を見て、なるほどと思うところがありました。

なぜなら、理想化して描くならこのウォーターハウスやあずまやは無い方がキレイにまとまりますからね。

現実に存在するものを描いちゃうところが、保守派の人々にとっては

「なんか品がないなー」と思うところだったのでしょうし

逆に、こういう実際にあるものを描くことが印象派の人にとっては

重要なファクターの一つだったのかもしれません。

ふむー、遅まきながら少し開眼した気分(-人-)

2種類のサイン

カイユボットの作品にサインがありますが、

そのほとんどはカイユボット自身の手によるものではないそうです。

カイユボットは生前意図的に自分の作品にはあまりサインをしていませんでした。

今作品にあるサインには大きく分けて2種類あります。

ひとつはサイン(Signature)

カイユボットの死の翌日、弟のマルシャルとルノワールがサインをしました。

もうひとつは印(Griff/Stamp)

G. Caillebotteという青色の刻印で、マルシャルやその子孫によって押されました。

もちろんカイユボット自身がサインしたものもありますよ。

ゴッホ展のカイユボット作品(ゴッホ美術館所有)

現在開催中の、「没後120年 ゴッホ展-こうして私はゴッホになった-」にカイユボットの作品も一点展示されているそうです(^o^)ノ

(情報ありがとうございますmm)

展示されている作品は、これ!

展示されている作品は、これ!

「バルコニーを通してみた眺め」です。

1880年に描かれた作品で、カイユボットが当時住んでいたパリのアパルトマンから オスマン大通りをバルコニーの鉄柵を通してみたというおもしろい作品です。

この作品を所有しているオランダのゴッホ美術館のサイトにこの作品についての解説があったので訳してみました。ページはこちらから >>

ゴッホ美術館のサイトを見ると、ちゃんといついつまで日本で展示されています、という情報が書いてあるんですよ。

世界中からそこにある作品目当てでやってくる人がいるわけですから、そういう情報って大事ですよねー。

そんなゴッホ美術館からやってきたカイユボットの作品、

東京の後は二都市を巡回予定だそうなので、お近くの方は是非足を運んでみて下さーい。

————————————————–

東京 2010年10月1日〜12月20日 国立新美術館

福岡 2011年1月1日〜2月13日 九州国立博物館

名古屋 2011年2月22日〜4月10日 名古屋市美術館

————————————————–

イエールの菜園

この作品はカイユボット家の別荘のにある菜園の様子です。

庭師たち

カイユボット家はここで4人の庭師たちを雇っていました。

彼らは青色の作業着を着て、裸足で作業をしています。

これはガラスでできた苗を覆う「苗帽子」なるものです。

これはガラスでできた苗を覆う「苗帽子」なるものです。

苗を強風や急激な温度変化、外敵などから守る小さな温室といったところでしょうか。

クレーポットを挟んで隙間をあけてあるようです。

左手にあるのも苗帽子かもしれませんね。

画面奥にある白い屋根上の物ははじめ「小さな温室」かと思ったのですが、

画面奥にある白い屋根上の物ははじめ「小さな温室」かと思ったのですが、

こちらは斜めに立てかけた日よけのようです。

こちらの場面も同じ菜園の別場面。

イエールの菜園

真ん中にあるくぼみの中には水がためられていて、

水くみに利用できるようになっているそうです。

庭師たちもここの水をじょうろにくんで苗に水をやっているのかもしれませんね^o^

こちらの絵は庭が左右対称に描かれていて、庭の幾何学的な一面をクローズアップしています。

これは斬新な作品だわい!

実は今まで「カイユボットの構図は斬新だ」という意見は何度も目にしていたけれど、

お恥ずかしながらどうもそこまでピンと来ていませんでした^^;

ところが「印象派 (岩波世界の美術) 」の中に

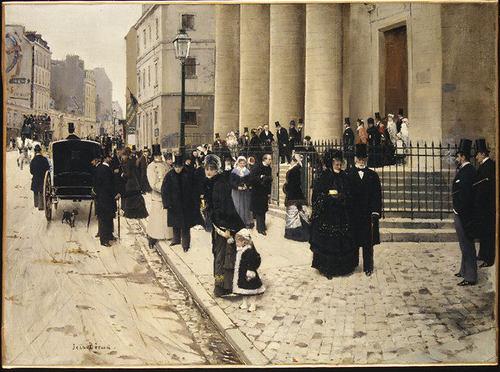

カイユボットの「パリの街角、雨」と、ジャン=ベローの「The Church of Saint-Philippe-du-Roule, Paris(パリ、サン・フィリップ・デュ・ルール教会)」が並んで比べられておりまして、ホントびっくり!!

あらまぁ確かになんて斬新な作品なんでしょう!!!!(遅

確かに実際そこにいたらこのように見えるであろうパリの眺めのジャン=ベローに比べたら、

カイユボットの作品のなんと斬新なこと。

まさに衝撃ですよ!

(もちろん、私ジャン=ベローの絵は大好きですし、どちらがいいとか悪いとかそういう話ではないですけれども。)

その斬新さは「新しいパリ」「構図と遠近法」に集約できると思います。

///////////// 新しいパリ /////////////

・新しいパリの街角という主題

この頃のパリは、時のオスマン知事によって汚らしい街から近代的な街に生まれ変わろうとしていました。

カイユボットは「ヨーロッパ橋」でもその当時できた駅近くの鉄橋を描いているように、

近代化していくパリの街に非常に興味を持っていました。

どこか砂埃感のあるジャン=ベローのパリに比べて、

すべての道路が舗装されたカイユボットの作品からは、「パリ大改造」の最先端な感じが漂っています。

カイユボットの作品と、ジャン=ベローの作品に同じ形の外灯があるのがまたおもしろいですね。

カイユボットの作品を見た当時の人はその新しい主題に驚いたのではないでしょうか。

///////////// 構図と遠近法 /////////////

・手前の人物を切り取った思い切った構図

描かれている全ての人々が頭の先から足の先まで描かれているジャン=ベローの作品と、

手前の人物の足元や、右端の人物の半身を思い切ってトリミングしているカイユボットの作品。

大胆なトリミングによって、鑑賞者の視点は手前の人物と同じ高さになり、さらに作品に近づくことになります。

それはまるで傘を差している男女のすぐ前を「歩いている」かのように思えるでしょう。

・空間の広がり

折り重なった有象無象の人の流れを描いたジャン=ベロー。

一方カイユボットの人物はそれぞれが適度な距離を保ち点在しています。

このことは視線を奥の方まで連れて行くことになり、より広がりを感じさせます。

そして人々が行き交う往来で、人影が重なっていない、というのはありえなくはないけど実際にはなかなか難しい状況です。

鑑賞者は、ちょっとした異空間を感じるのかもしれません。

また広がり感を演出するものの一つとして、「空」があげられるでしょう。

そして空があることの副産物として、建物の形が強調され、この作品のおもしろさに一役買っています。

・大胆な遠近法

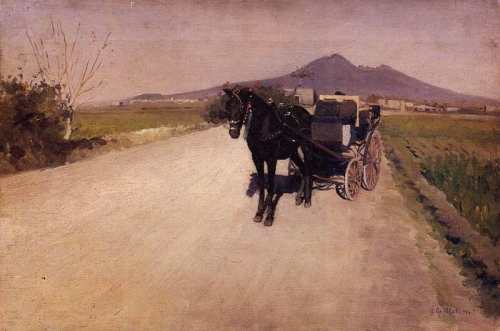

ジャン=ベローの作品では視線が馬車の背中で止まってしまいその先には行きにくいですが、

カイユボットの作品では、前方の建物の左右二つにある消失点、そして広場や重なりのない人影がより我々の視線をこの作品の中に引き込んでいきます。

二つの消失点の他にも、道路、建物の屋根、街灯、人などたくさんの直線をこの作品の中に見つけることが出来ます。

たくさんの直線の中で雨傘の半円が作品に入ることで、この絵画によいアクセントを加えています。

ご存じの通り、雨や雨傘を描いた絵画というのはさほど多くありません。

その中で雨傘をささせたカイユボットの着眼点もよいですね。

以前「雨の日の「パリの通り、雨」」でこの作品に雨脚を描き足してみましたが

雨が降っていると広がり感はかなり無くなってしまいます。

なぜカイユボットが雨脚を描かなかったのか、についてはいろいろ考えられると思いますが、

違うものを優先させたかった、というのが一番大きな理由だと私は考えております。

さて、みなさまのご意見はいかがでしょうか。

この作品は掘り下げればこの一枚だけで様々な主題の論文が書けそうで、とても興味深く思います。

ユイスマンの「近代芸術」における「室内、窓辺の女性」評

ユイスマンが1883年に出版した「近代芸術」(美術評論集)の中で

「室内、窓辺の女性」について述べています。

以下の本より引用

書籍名 / title:印象派全史 1863‐今日まで 巨匠たちの素顔と作品

著者 / author:バーナード・デンバー編著 池上忠治監訳

出版 / publisher: 日本経済新聞出版社(1994年)

「近代都市生活の一コマ」というのは本当にカイユボットならではのテーマですよね。

最近こういうことについていろいろ考えてるんですけど、素人なものですからなかなか考えがまとまらなくて^^;

もっとこういう論評を読んで勉強したいと思っています。

最初に制作年の入れられた作品

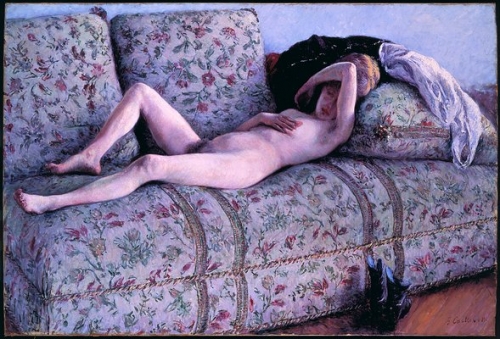

この「ソファに横たわる裸婦」はカイユボットが作品中に一番初めに「制作年」を入れた作品です。

それまでもサインを入れていたことはありましたが、制作年までは入れたことはありませんでした。

ちょっと見切れちゃってますけど(画像の取り直しをしないとね)

※取り直しをいたしました。2010/08/03

右下の床の上にG.Caillebotte< 改行 >1873とサインされています。

1873年はエコール=デ=ボザールに入学した年です。

制作年を入れたのは学校の影響があったのでしょうか。

それとも心境の変化があったのでしょうか。

カイユボットはこの約7〜8年後にも「ソファーに横たわる裸婦」と同じようなシチュエーションで油彩画を描いています。

「カウチの裸婦」

ちなみにこちらは名前のみ入っています。